全球生物多样性正面临前所未有的危机。功能性状多样性(Functional Diversity)是衡量生态系统功能稳定性和规划保护策略的重要指标。但是,动物界的大部分类群具有复杂生活史周期。在不同的生活史阶段,它们的生态功能性状存在巨大的差异,如两栖动物、大部分昆虫、软体动物、甲壳动物等。然而,当前大多数研究仅关注成体的功能性状,而忽视了其他生命阶段的生态角色。基于单一生活史阶段信息制定的保护策略是否能有效地保护整个类群的功能多样性仍是未知,而对幼体阶段信息的忽视可能导致我们无法有效的保护整个类群的功能多样性。鉴于此,西南大学袁智勇团队联合兰州大学周炜帏团队,以中国两栖类为例,阐明了基于单一生活史阶段(如成体)制定的保护策略无法有效保护其他阶段的功能性多样性,唯有整合多阶段信息才是实现全生命周期功能多样性保护的关键。

不同生活史阶段的功能多样性热点和保护优先物种存在差异

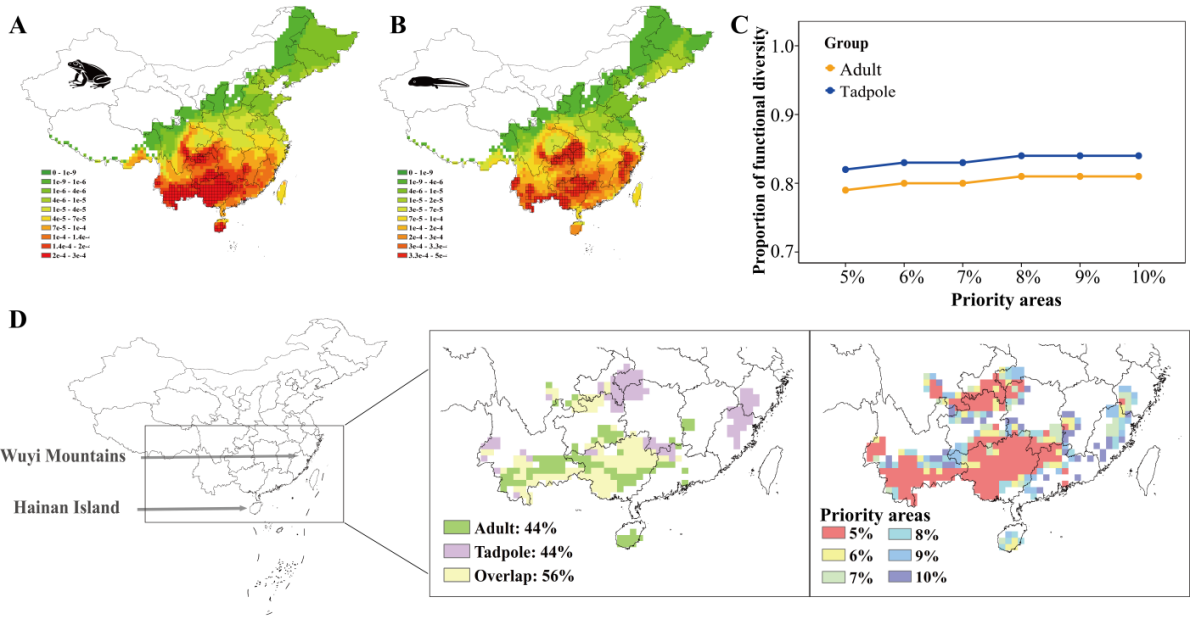

研究团队通过长期广泛的野外考察,收集整理了557种中国无尾两栖动物成体和蝌蚪的功能性状信息,界定了功能多样性热点区域,并基于物种性状的独特性界定了保护优先物种。研究结果表明,中国557种无尾两栖动物成体和蝌蚪的功能多样性热点区域存在很大差异。成体功能多样性最高的区域位于中国西南部和南部的山区。对蝌蚪而言,除了西南地区以外,东南部山地(如武夷山脉)也拥有很多高的功能多样性。两个生活史阶段的功能多样性热点区域仅56%区域重叠。在保护优先物种方面,前5%的成体与蝌蚪优先物种中,仅18.8%的物种重合。成体优先物种中蛙科与角蟾科各占32%,而蝌蚪优先物种中角蟾科占比最高(58%)。基于成体功能性状确定的优先保护物种,仅能覆盖蝌蚪功能多样性的9.1%,而基于蝌蚪功能性状的优先物种也只覆盖了成体功能多样性的8.4%。这些结果表明,从优先保护区域和优先保护物种两个角度,基于单一生命阶段制定的保护策略都无法有效的保护其它阶段的功能多样性。

图1.成体与蝌蚪的功能多样性分布格局及通过Zonation 5软件划定的优先保护区域。A:成体功能多样性格局;B:蝌蚪功能多样性格局;黑色框线区域内为热点区。C:基于Zonation图层划定的优先区域对成体与蝌蚪功能多样性的覆盖比例;D:蝌蚪与成体功能多样性热点区(前5%)(左图),以及通过Zonation 5识别的前5%-10%优先区域(右图)。

整合多阶段信息可以有效的改进功能多样性保护效果

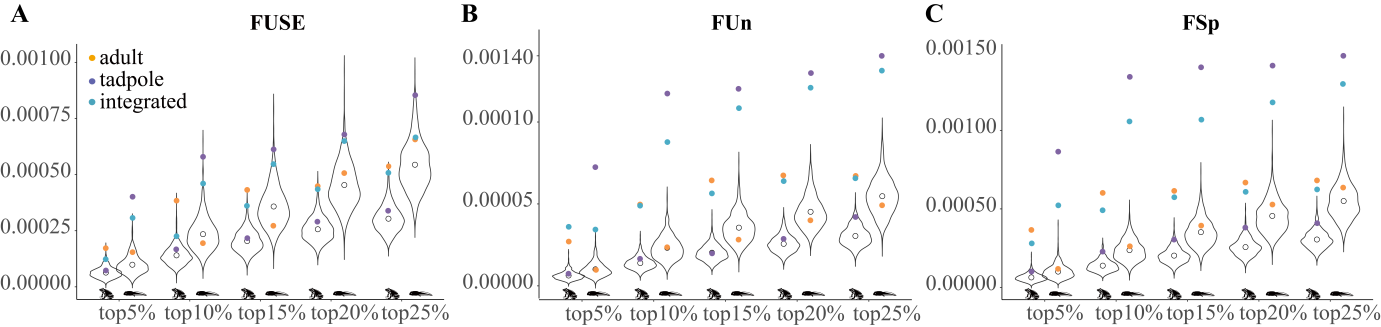

针对基于单一生活史阶段性状信息无法保护整个类群功能多样性的问题,研究团队检验了整合策略对功能多样性保护效果的改进程度。结果发现,通过整合成体和蝌蚪的信息,可以显著提高保护策略的有效性。对于优先保护区域,整合策略能够覆盖超过70%的成体和蝌蚪功能多样性热点区域。对于优先物种,基于整合策略确定的优先物种可以大幅提高对不同生活史阶段功能多样性的覆盖程度。

本研究表明,针对具有复杂生活史的类群,有效的生物多样性保护必须整合不同生活阶段的信息。鉴于已描述物种中大部分都具有复杂的生活周期,本研究揭示的问题,即基于单一生活阶段功能性状制定的保护策略无法有效保护其他阶段的功能多样性,很可能对整个动物类群的生物多样性保护有巨大的影响。同时,整合不同生活史阶段信息以保护整个类群功能多样性的策略,也可能适用于这些类群的功能多样性保护。因此,本研究提出的整合多生活史信息的保护框架,为其他复杂生命周期物种的有效保护提供了新思路。

图2.不同优先级物种(前5%-25%)对功能多样性的代表程度。A:基于《中国生物多样性红色名录》确定的功能独特性-特化性-濒危性(FUSE)综合指标;B:功能独特性(FUn);C:功能特化性(FSp)。纵轴表示功能多样性数值。紫色圆点:基于蝌蚪指标识别的优先物种;橙色圆点:基于成体指标识别的优先物种;蓝色圆点:基于综合指标识别的优先物种。小提琴图展示零模型分布,空心圆点表示零模型均值。

该研究成果以“Biodiversity conservation requires consideration of different life history stages”为题,于近日发表在《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)。博士生宋艳芳和刘小龙为共同第一作者,袁智勇教授和周帏炜教授为共同通讯作者,复旦大学刘佳佳教授、西南林业大学李青青教授等参与了本研究。此工作得到了国家自然科学基金、西藏自治区科技计划项目、重庆市“青年拔尖人才计划”等项目资助。

本论文链接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2507870122